|

||||||||||||||

|

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Историческое повествование о Рождестве

В истории человечества нет более великого и радостного события, чем пришествие в мир и воплощение Сына Божия. Оно есть дело безконечной любви Бога Отца, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Воплощение Сына Божия от Девы Марии коренным образом изменило мир к лучшему: оно дало людям новый образ мыслей, облагородило их нравы, направило по новому руслу мировые события. Оно влило в дряхлый человеческий организм струю Божественной жизни и этим принесло людям вечную жизнь. По этим причинам воплощение Сына Божия заняло центральное место среди мировых событий, и от него ведется летоисчисление – до и после Рождества Христова. Перед Рождеством Иисуса Христа было всеобщее ожидание Спасителя. Иудеи ожидали Его пришествия на основании пророчеств; язычники, бедствуя от безверия и всеобщей распущенности нравов, также с нетерпением ожидали Преобразователя человеческого общества. Все пророчества относительно времени воплощения Сына Божия исполнились. Патриарх Иаков предсказал, что Спаситель придет тогда, когда скипетр отойдет от Иуды (Быт. 49, 10). Святой пророк Даниил предсказал, что Царство Мессии наступит в семидесятую седьмину (490 лет) после выхода повеления о восстановлении Иерусалима, в период могущественного языческого царства, которое будет крепкое, как железо (Дан. 9, 24-27). Так и случилось. К концу предсказанного срока Иудея подпала под владычество мощной Римской империи, а скипетр от Иуды перешел к Христу. Поскольку люди, отпав от Бога, стали обоготворять земные блага, богатство и славу, то Сын Божий отверг эти земные кумиры и благоволил прийти в мир в самой скромной обстановке. События Рождества описаны двумя евангелистами – апостолами Матфеем (из числа 12-ти) и Лукой (из числа 70-ти учеников). Так как евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев, то он поставил себе целью доказать, что Мессия происходит от праотцев Авраама и царя Давида, как это было предсказано пророками. Поэтому евангелист Матфей начинает свое повествование Рождества Христова с родословной. Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, евангелист не говорит, что Иосиф родил Иисуса, а говорит, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Но почему же он приводит родословную Иосифа, а не Марии? Дело в том, что евреи не имели обыкновения вести родословные по женской линии. Закон же их повелевал брать жену непременно из того же колена, к которому принадлежал муж, поэтому евангелист, не отступая от обычая, привел родословную Иосифа, показывая, что Мария, жена Иосифа, а, следовательно, и родившийся от Нее Иисус, происходят из того же колена Иудина и рода Давидова. Извещенная Архангелом Гавриилом о том, что Она избрана стать Матерью Мессии, Пресвятая Дева отправилась на свидание с Елизаветой, будучи только обрученной невестой Иосифа. После благовестия Ангела прошло уже три месяца. Иосиф, не посвященный в эту тайну, заметил Ее положение, наружный вид мог дать повод к мысли о неверности невесты, он мог всенародно обличить Ее и подвергнуть строгой казни, установленной законом Моисея, но по доброте своей не захотел прибегать к такой крутой мере. После долгих колебаний он решил отпустить свою невесту тайно, не делая никакой огласки, вручив Ей разводное письмо. Но явился ему во сне Ангел и объявил, что обрученная ему невеста родит от Духа Святого и что рожденного Ею Сына он назовет Иисусом (Ieshua), т.е. Спасителем, так как Он спасет людей Своих от грехов их. Иосиф признал этот сон за внушение свыше, повиновался ему, принял Марию как жену, но жил с Нею не как муж с женой, а как брат с сестрою или, судя по громадной разнице в летах, скорее как отец с дочерью. Повествуя об этом, евангелист от себя добавляет: «А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил» (Ис. 7:14). Имя «Эммануил» означает «с нами Бог». Здесь Исаия не называет рожденного Девой Эммануилом, а говорит, что так люди назовут Его, т.е. будут говорить, что на землю пришел Сам Господь. Евангелист Лука отмечает, что время Рождества Христова совпало с переписью жителей римской империи, которая была произведена по повелению кесаря Августа, т.е. римского императора Октавиана, получившего от римского сената титул Августа – «священного». Эдикт о переписи вышел в 746 году от основания Рима, но в Иудее перепись началась приблизительно в 750 г., в последние годы царствования Ирода, прозванного Великим. Евреи вели свои родословные по коленам и родам. Обычай этот был так силен, что, узнав о повелении Августа, они пошли записаться каждый в город своего рода. Иосиф и Дева Мария происходили, как известно, из рода Давидова, поэтому они должны были отправиться в Вифлеем, называемый Давидовым городом потому, что в нем родился Давид. Так, Промыслом Божиим исполнилось древнее предсказание пророка Михея, что Христос родится именно в Вифлееме: «И ты, Вифлеем, – Ефрафа, мал ли ты между селениями Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкой в Израиле, и Которого происхождение от начала, от дней вечных» (Михей 5, 2). По римским законам, женщины наравне с мужчинами подлежали поголовной переписи. Поэтому Иосиф пошел в Вифлеем записаться не один, а с Пресвятой Девой. Неожиданное путешествие в отечественный Вифлеем, и притом путешествие незадолго до рождения Младенца, должно было убедить Иосифа в том, что указ Кесаря о переписи есть орудие в руках Провидения, направляющее к тому, чтобы Сын Марии родился именно там, где должен родиться Мессия-Спаситель.

После утомительного пути старец Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем, но будущей Матери Спаси-еля мира не нашлось места в гостинице, и Она со Своим спутником вынуждена была поместиться в пещере, куда в ненастную погоду загоняли с пастбища скот. Здесь, в зимнюю ночь, в самой убогой обстановке, родился Спаситель мира – Христос. Родив Сына, Пресвятая Дева Сама спеленала Его и положила в ясли. Этими краткими словами евангелист сообщает, что Богоматерь родила безболезненно. Выражение евангелиста «и родила Сына Своего первенца» дает повод неверующим говорить, что у Пресвятой Девы кроме Иисуса-первенца были и другие дети, т.к. евангелисты упоминают о «братьях» Христа (Симоне, Иосии, Иуде и Иакове). Но надо помнить, что по закону Моисея первенцем назывался всякий перворожденный младенец мужеского пола, хотя бы он же был и последним. Так называемые в Евангелиях «братья» Иисуса не являлись Его родными братьями, но только родственниками, будучи детьми престарелого Иосифа от первой его жены Соломии, а также детьми Марии Клеоповой, которую Евангелист Иоанн называет «сестрой Матери Его». Во всяком случае, все они были гораздо старше Христа и поэтому никак не могли быть детьми Девы Марии.

Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и окрестностях его все погружены были в глубокий сон. Не спали только пастухи, которые в поле стерегли вверенное им стадо. К этим скромным людям, трудящимся и обремененным, является Ангел с радостной вестью о рождении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший Ангела среди ночного мрака, испугал пастухов. Но Ангел тотчас успокоил их, сказав: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Этими словами Ангел дал понять им истинное назначение Мессии, пришедшего не для одних евреев, но для всех людей, ибо «радость будет всем людям», которые примут Его как Спасителя. Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося Христа Господа в пеленах, лежащего в яслях. Но почему же Ангел не возвестил о рождении Христа старейшинам иудейским, книжникам и фарисеям, и не призвал и их к поклонению Божественному Младенцу? Да потому, что эти «слепые вожди слепых» перестали понимать истинный смысл пророчеств Мессии и по исключительной иудейский горделивости воображали, что обещанный им Избавитель явится в полном блеске величественного царя завоевателя и покорит весь мир. Скромный проповедник мира и любви к врагам им был неприемлем.

Пастухи не сомневались, что Ангел послан к ним от Бога, и потому удостоились слышать торжественный небесный гимн: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14). Ангелы славят Бога, пославшего людям Спасителя, ибо с этого времени восстанавливается мир совести и устраняется вражда между Небом и землей, возникшая вследствие греха. Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем и нашли Младенца, лежащего в яслях, и первые поклонились Ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том событии, которое привело их к колыбели Христа, рассказали о том же и другим, и все слышавшие их рассказ удивлялись. «А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце Своем», т.е. Она запомнила все услышанное. Евангелист Лука, описывающий благовестие Архангела Гавриила, рождение Христа и другие события, относящиеся к Деве Марии, очевидно, писал с Ее слов. На восьмой день совершено было обрезание Младенца, как это предписано законом Моисея. Вскоре после Рождества Святое Семейство переселилось из пещеры в дом, т.к. большинство пришельцев в Вифлеем после записи не имело надобности оставаться там.

Поклонение волхвов

Евангельский рассказ о поклонении волхвов имеет важное значение для истории христианства. Это прежде всего рассказ о явлении Христа язычникам. Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как из далеких стран, с востока пришли в Иерусалим волхвы. Волхвами, или мудрецами, назывались ученые люди, занимавшиеся наблюдением и изучением звезд. В то время люди верили, что при рождении великого человека появляется на небе новая звезда. Многие язычники в пределах Персии, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем Мессии – Великом Царе Израильском. От евреев они могли знать следующее пророчество Валаама относительно Мессии: «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко. Восходит Звезда от Иакова и восстает Жезл от Израиля, и Он поразит князей Моава» (Числа 24, 17); здесь «Моав» – олицетворение врагов Мессии. Персидские волхвы ждали, что когда родится обещанный Царь, то на небе появится новая звезда. Хотя пророчество Валаама говорило о звезде в духовном смысле, но Господь по милости Своей, чтобы привести язычников к вере, дал на небе знамение в виде появления необычайной звезды. Увидев ее, волхвы поняли, что ожидаемый Царь родился. После продолжительного и далекого путешествия, они, наконец, дошли до столицы иудейского царства Иерусалима и стали спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Эти слова таких видных незнакомцев всколыхнули многих жителей Иерусалима и в особенности царя Ирода, которому немедленно доложили о прибытии загадочных восточных ученых. С первых дней воцарения шатким был трон Ирода. Народ его ненавидел, считая его узурпатором Давидова престола и тираном, и гнушался им, как язычником. Последние годы жизни Ирода осложнились еще личными невзгодами и кровавыми расправами. Он сделался крайне подозрительным и по малейшему поводу казнил своих явных и мнимых врагов. По этой причине погибло несколько детей Ирода и даже его жена, которую он раньше пламенно любил. Больной и дряхлый, Ирод теперь проживал в своем новом дворце на Сионе. Услышав о родившемся Царе, он особенно заволновался, боясь, как бы люди не воспользовались его старостью, чтобы отнять у него власть и передать ее новорожденному Царю.

Чтобы выяснить, кто же этот новый претендент на его престол, Ирод собрал к себе всех священников и книжников – людей хорошо знавших книги Священного Писания, и спросил их: «Где должно родиться Христу?» Они ответили: «В Вифлееме иудейском, потому-что так написано у пророка Михея». Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды и послал их в Вифлеем. Прикидываясь благочестивым, хитрый Ирод сказал им: «Пойдите и там хорошенько все узнайте о Младенце, и когда найдете Его, придите и скажите мне, чтобы и я мог пойти поклониться Ему». На самом же деле Ирод собирался воспользоваться их сообщением, чтобы предать Младенца смерти. Волхвы, выслушав царя Ирода и ничего не подозревая, пошли в Вифлеем. И вот снова та звезда, которую они видели прежде на востоке, появилась на небе и, двигаясь по небу, шла перед ними, указывая им путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус. Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иисуса с Матерью Его. Они поклонились Ему до земли и поднесли Ему дары свои: золото, ладан и смирну (драгоценное благовонное масло). В подарках волхвов можно видеть следующее символическое значение: золото они принесли Ему, как Царю; ладан, как Богу, а смирну, как Человеку, который должен умереть. Поклонившись всеми ожидаемому Царю, волхвы собирались было на следующий день возвратиться в Иерусалим к Ироду. Но Ангел, явившись им во сне, открыл им коварные намерения Ирода и повелел вернуться в свою страну, взяв другой путь, не проходящий около Иерусалима. Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами. Это были Мельхиор, Гаспар и Валтасар. В рассказе о Рождестве Христове еще замечательно то, что первыми поклонились родившемуся в мир Спасителю пастухи, которые могли открыть перед Ним только сокровищницу своего сердца, полного простоты, веры и смирения. Уже значительно позже пришли волхвы с Востока, насыщенные ученой мудростью, повергшие перед Богомладенцем вместе с благоговейной радостью золото, ладан и смирну. Они должны были совершить долгий путь прежде, чем достигли Иудеи и даже, находясь еще в Иерусалиме, не сразу могли найти место рождения Царя Иудейского. Не говорит ли это о том, что как и простота сердца, так и добросовестная ученость одинаково ведут ко Христу? Но первый путь прямее, короче и вернее второго. Пастырями руководили непосредственно Ангелы, а волхвы «учились» от безсловесной звезды и через Ирода от книжников и старцев иудейских. Не без затруднений и опасностей достигли они желанной цели и не слышали небесной гармонии, прозвучащей над землей: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение».

СЛОВО НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В течение последних двух недель, дорогие братья и сестры, мы вспоминали и переживали те величайшие события, которые произошли 2.000 лет тому назад и которые явились поворотным пунктом в истории всего человечества. А это значит, что эти события имеют коренное влияние и на нашу с вами жизнь тоже. Вот только что мы праздновали Рождество Христово. Почему Господь сошел к нам на землю и родился в образе человека? Для того, чтобы искупить древнее проклятие, которое легло на человеческий род после грехопадения Адама и Евы. После падения прародителей человечество только опускалось все ниже и ниже в бездну греха, и не было абсолютно никого среди людей, достаточно праведного и безгрешного, чтобы искупить этот первородный грех. Для искупления его понадобился Сам Бог, потому-что первородный грех был страшен не столько сам по себе, сколько тем, что открыл вход всем другим грехам и, таким образом, зло могло свободно разлиться по всей вселенной и вкорениться в человеческую жизнь на земле. Для исправления этого положения понадобился Сам Сын Божий, единственный безгрешный, Который смог понести на Себе грехи всего мира. Для этой цели Господь и родился как человек. Затем неделю тому назад мы праздновали Обрезание Господне. Почему Господь, будучи Создателем вселенной и Творцом всех законов, потерпел на Себе исполнение этого ветхозаветного закона? А для того, дорогие братья и сестры, чтобы через обрезание Себя, опять-таки совершенно безгрешного, символически обрезать наши грехи, обрезать все старое и ветхое в человеческом роде, обновить человека.

И вот сейчас мы празднуем Крещение Господне. Почему чистейший и безгрешный Господь, Творец земли и всех вод на ней, пришел на Иордан креститься от Иоанна как все остальные кающиеся грешники? А для того, чтобы в водах Иордана погрузить наши грехи, омыть нас от всякой нечистоты, просветить нас, одеть нас в белоснежную одежду первоздания, сделать нас тем венцом творения, каким вышел Адам из рук Создателя. Одновременно, Своим погружением в Иордан Господь на все века освятил и само естество воды, из которой мы преимущественно сотворены, сделал это естество спасительным и целительным для нас: спасительным, потому-что в воде мы крещаемся и через крещение становимся членами Тела Христова, т.е. Церкви, и целительным, потому-что теперь мы имеем святую воду, которую пьем для исцеления душевных и телесных недугов, и которой окропляем наши жилища и нашу среду для отогнания нечистых духов. И все это Господь сделал для всех нас, дорогие братья и сестры, даровал все эти неисчислимые блага каждому из нас. Ответим же и мы Господу ответной любовью, ответной благодарностью: будем стараться отлагать все свои грехи как старую, ненужную одежду, будем отмываться от грехов в бане покаяния и причащения Святых Таин, будем стараться духовно рождаться в новую жизнь. Постараемся вникнуть в суть и глубину переживаемых ныне праздников, чтобы осознать их самое реальное значение для нас. В службе праздника Крещения Господня есть одна замечательная стихира, в которой умилительно описывается это событие следующими словами: «Бог Слово, Который явился роду человеческому во плоти, стоял во Иордане для того, чтобы креститься. И сказал Ему Предтеча: ‘как я простру свою руку и прикоснусь к верху Того, Кто в Своей руке держит всё? Даже если Ты и являешься Младенцем, рожденным от Марии, но я-то знаю, что Ты – превечный Бог! И хотя Ты, Которого воспевают серафимы, сейчас и ходишь по земле, но раб еще не научился крестить Владыку’. О, Господь непостижимый, – слава Тебе!»

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ

Необходимость тесного пути

Христос пострадал за нас, – говорит святой апостол Петр, – оставив нам образ, да последуем стопам Его. Если, творя добро и стражда, вы терпите, это угодно перед Богом: на это вы и были позваны (1 Петр 2, 20-21). Таковы судьбы Божии! Таково определение Божие! Таково призвание истинных христиан на все время их земного странствования! Возлюбленные христиане, не удивляйтесь, как бы приключению странному, несвойственному, совершающемуся вне порядка, тому огненному искушению, которое посылается вам для испытания. Радуйтесь при нашествии искушений! Как здесь, на земле, вы делаетесь причастниками Христовых страданий, так в будущей жизни вы сделаетесь общниками славы Его и торжества. Вся Церковь Христова и каждый христианин называются домом Божиим. Этот дом требует посещения Божия и очищения, как подвергающийся непрестанному осквернению и повреждению. Ведь даже при великой помощи от скорбей, смиряющих дух человека, столь склонный к превозношению, – затруднительно, очень затруднительно спасение. Если праведник едва спасается, то что ожидает противящихся Божию Евангелию? Смиренномудрие стяжите, потому-что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать (1 Петр 5, 5). Вы ощутите пришествие благодати по чудному спокойствию и утешению, которое прольется в сердца ваши, когда вы исповедуете суд Божий о вас праведным, а себя – достойными наказания. При нашествии искушений не предавайтесь печали, безнадежию, унынию, ропоту, этим проявлениям гордости и неверия: напротив того, оживляемые и окрыляемые верой, смиритесь под крепкую руку Божию, всю печаль вашу, т.е. все попечение и всю заботу, возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Петр 5, 7). Страждущие! Знайте, что вы страдаете по воле Божией; будьте убеждены, что без воли Божией, без попущения Божия, не прикоснулась бы к вам никакая скорбь. Господь воззрел на вас милостиво, возблаговолил о вас, признал ваши сердца и жительство благоугодными Себе, и поэтому простер к вам руку помощи в судьбах Своих. Он послал или попустил вам скорби в очищение ваше, в охранение, в средство к достижению совершенства. При нашествии скорбей предавайте себя всецело воле и милости Божией. Богом установлен тесный и скорбный путь из земной жизни к небу: заповедано шествие по этому пути под крестом; путем этим, под бременем креста Своего прошел Вождь христианского племени, вочеловечившийся Бог. Крест – это терпение в Господе всех огорчений и напастей, которые будут попущены промыслом Божиим. Таков суд Божий. На чем он основан? На том, что человек на земле – преступник в ссылочном месте. Этому преступнику дан краткий срок земной жизни единственно для того, чтобы он усмотрел свое состояние падения и отвержения, сознал необходимость спасения, стяжал спасение при посредстве Искупителя человеков, Господа нашего Иисуса Христа. Преступник, исповедавший себя преступником, ищущий помилования, должен самой жизнью выразить исповедь в греховности. Исповедь не может быть признана искренней, если она не засвидетельствована соответствующим поведением. Преступник обязан доказать истину обращения своего к Богу исполнением воли Божией и покорностью этой воле: он обязан принести Богу терпение Божьего наказания, принести свое смиренное терпение как фимиам, как благоприятную жертву, как достойное свидетельство веры. Все святые, все без исключения, причастились скорбному пути. Все они протекали поприще земной жизни по колючему тернию, терпя лишения, горести, различные испытания. Это было необходимым для их спасения и совершенства: скорби служили им вместе и средством духовного образования, и врачеством, и наказанием. Поврежденная природа наша постоянно нуждается, как в противоядии, в скорбях: ими погашается в ней сочувствие к греховному яду страстей, в особенности к гордости – к страсти самой ядовитой и пагубной между страстями; ими выводится раб Божий из напыщенного, неправильного мнения о себе в смиренномудрие и духовный разум. Напыщенное мнение о себе отнимает правильность и достоинство от жизни, которая наружне кажется удовлетворительной. С особенной ясностью это видно из книги Иова. Праведник сперва исчислял свои добродетели и представил их в прекрасной, живописной картине; когда же он очистился и усовершенствовался скорбями, тогда изменилось у него понятие о себе: он увидел себя как бы исчезнувшим перед величием Божества, признал себя землей и пеплом.

В тяжких искушениях и напастях, не находя ниоткуда помощи, действие христианина должно быть непрестанное или по возможности частое славословие Бога. Славословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния, и вводятся помыслы святые, Божественные. Скорби были от начала века знамением избрания Божия. Все святые прошли тесным путем искушений и скорбей, и терпением их принесли себя в благоприятную жертву Богу. И ныне святым душам попускаются, по воле Божией, различные напасти, чтобы их любовь к Богу открылась во всей ясности. Ничего не случается с человеком без соизволения и попущения Божия. Христианин, желающий быть последователем Господа нашего Иисуса Христа и соделаться по благодати сыном Божиим, рожденным от Духа, прежде всего должен положить себе за правило, вменить себе в непременную обязанность благодушное терпение всех скорбей: и телесных страданий, и обид от людей, и наветов от демонов, и самого восстания собственнных своих страстей.

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ

Четыре подготовительные недели перед св. Четыредесятницей, как именуется Великий Пост на церковном языке, являют как бы хронологическую историю грехопадения. Неделя Мытаря и Фарисея, где гордость фарисейская была побеждена смирением мытаря. Ведь первый некогда ангел пал, потому-что возгордился. Гордость была первым грехом в сотворенном Богом мире. Неделя Блудного Сына, где непослушание меньшего сына Отцу напоминает непослушание Адама первой заповеди о воздержании. Адам непослушался и не раскаялся сразу после грехопадения, а блудный сын покаялся и вернулся в Отчий Дом, вследствие чего и был восстановлен в сыновнем достоинстве. Грех гордости и грех непослушания произвели все остальные грехи. Грех гордости сразу произвел бунт падших ангелов против Бога, соблазн невинных (когда змий искусил тогда еще невинную Еву) и много других. Грех непослушания сразу произвел грех стыда, потом грех клеветы на Бога (когда Адам говорил Богу, что жена, которую «...Ты дал мне...»), грех осуждения и множество других. Как последствия всех грехов явился суд: частный, который совершается над каждым человеком отдельно после смерти, и общий, в конце мира. Об этом мы слышали в чтении св. Евангелия в Неделю Мясопустную. Сегодня св. Церковь отмечает Неделю Сыропустную. В эту неделю Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержанность, чтобы этим несчастием нагляднее представить всю важность подвига воздержания, т.е. поста. Пример прародителей показывает нам всю тяжесть греха и его пагубные последствия. Научает избегать невоздержания, как начала и источника грехов, и обращается к покаянию как единственному средству избавления от гнева и суда Божия. В евангельском и апостольском чтениях сегодня св. Церковь предлагает последние свои наставления касательно подвига поста. Пост должен начинаться прощением согрешений для виновных. К этому нас ведут две основные добродетели: смирение мытаря и покаяние блудного сына. Мы не можем простить греха, которого нет, т.е. простить тех, которые нас не обидели. Нам нечего прощать им... А вот простить тех, которые перед нами виноваты, – это уже дело сложное, это начало подвига. Наша гордость этого нам не позволяет, а ведь это именно гордость низвергла первого ангела в бездну! Или же просить прощения у тех, которых мы оскорбили, – это уже начало борьбы со злом. Мы бережем обиду в сердце, как свидетельство нашего права отомстить обидчику, т.е. воздать злом за зло. Мы прибавляем к одному зло другое зло, и притом знаем, что наш враг, в свою очередь став обиженным, тоже захочет отомстить нам. А потом что? Мы опять будем гореть желанием мщения, и т.д. без конца. Значит мы не только злы, но и воители зла. Кому же мы служим? Мы желаем отомстить, забывая слова Господни: «У Меня отмщение и воздаяние» (Втор. 32, 35), т.е. «Мне отмщение, Я воздам» (Рим. 12, 19). Не уподобляемся ли мы блудному сыну, не хотевшему жить по воле Отца, а это в свою очередь не напоминает ли непослушание Адама и Евы, и что из этого непослушания вышло, и какие печальные последствия тому? Само собой разумеется, не одни уста, а преимущественно сердце наше должно изречь «простите». «Прощать другим мы должны не на словах только, но от чистого сердца. Если мы возлюбим обидевшего нас, то зло обратится на голову его самого и он жестоко пострадает», если не покается (свят. Иоанн Златоуст). Таким образом, из всего сказанного видно, что пост есть не что иное, как простое воздержание. Воздержание от всего, что может прервать наше молитвенно-покаянное настроение. Тело наше есть храм Духа Святого, потому-что куплено ценою крови Сына Божия. Уважим же свою природу, возвышенную до причастия божественного естества; будем вкушать и пить столько, сколько нужно для поддержания жизни и для крепости наших сил. Мы были до ныне далеки от Бога по своим делам плотским, хотя теперь приблизимся к Нему. Будем всегда держать в уме, что душа наша должна стремиться к богоподобному совершенству, к «стяжанию Духа Святого», по словам преп. Серафима Саровского. Но она не может достичь этого совершенства, если мы будем оземленять ее делами плотскими, оковывать ее тесными и тяжелыми цепями вещества. Господь да поможет нам встретить и провести Великий Пост с духовным достоинством, пользой и радостью. Аминь.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

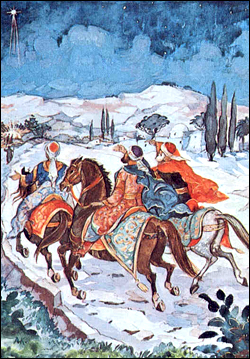

14-го февраля (1-го по старому стилю) Церковь празднует память святого мученика Трифона. Св. мученик Трифон родился в III-ем веке во Фригии (область в Малой Азии), в городе Апамея. Еще с юных лет на нем почила благодать Божия и ему была дана сила чудотворения: он мог исцелять от всяких болезней и изгонять злых духов. Так, например, в 238-м году на римский престол вступил император Гордиан, который, хотя и был язычником, но христиан не преследовал. У императора была дочь, красавица Гордиана, за которую сватались многие цари и вельможи. Однако, эту девицу постигло большое несчастье: по попущению Божию в нее вселился бес, который жестоко ее мучил, бросая в огонь и воду, и никто из врачей не мог ей помочь. Но вот однажды сам нечистый дух сказал: «Никто не может изгнать меня отсюда, кроме отрока Трифона». Царь тотчас послал искать повсюду Трифона. Много приводили к царю людей, носивших это имя, но ни один из них не мог изгнать беса. Наконец привели к царю святого отрока Трифона, которого нашли во Фригии, где он пас гусей при озере; отроку было тогда 17 лет. Когда святой приближался к Риму, диавол стал еще сильнее мучить царскую дочь и кричать: «Не могу больше здесь жить, потому-что приближается Трифон, и на третий день придет сюда, и я не могу более терпеть». Прокричав так, нечистый дух вышел из девицы. На третий день, когда св. Трифон прибыл в Рим, он был приветливо встречен царем, который, однако, умолил его показать всем беса так, чтобы того можно было физически видеть. Святой согласился на просьбу царя и шесть дней пребывал в посте и молитве, после чего он получил еще более сильную власть над нечистыми духами. На седьмой день царь со всем вельможами пришел к Трифону видеть беса. Тогда святой, призывая имя Господа Иисуса Христа, повелел бесу показать себя видимо. И тотчас бес предстал перед всеми в образе черного пса с огненными глазами. Трифон спросил беса: «Кто послал тебя, демон, и как ты дерзнул войти в отроковицу, Божие создание, когда ты сам так безобразен и мерзок?» Бес отвечал: «Я послан отцом моим – сатаною, который пребывает в аду и который повелел мне мучить эту отроковицу. Мы не имеем власти над теми, которые знают Бога и веруют в Сына Его, Иисуса Христа, – от этих людей мы со страхом бежим, а только когда нам бывает попущено, мы причиняем им извне искушения. Люди же, которые не веруют в Бога и Сына Божия, и которые по своим похотям творят угодные нам дела, – над теми мы получаем полную власть, чтобы мучить их. Угодны же нам дела такие: идолопоклонство, хула, прелюбодеяние, чародейство, зависть, убийство, гордость; этими и подобными делами люди опутывают себя как сетями, отчуждаются от Бога и вместе с нами принимают вечные муки». Услыхав это, царь и все окружающие были поражены великим страхом и пришли в ужас, и многие уверовали во Христа, а верующие с радостью прославили Бога. Царь щедро наградил святого и отпустил его с миром домой; Трифон же по дороге раздал всё нищим и вернулся в свою страну, продолжая свою прежнюю богоугодную жизнь. После Гордиана на римский престол вступил Филипп, который царствовал недолго, а затем воцарился свирепый Декий, который воздвиг жестокое гонение на христиан. Во время этого гонения был схвачен и святой Трифон, которого привели к римскому начальнику его области, обвиняя его в том, что он своими исцелениями многих людей приводит ко Христу. Начальник долго и люто мучил Трифона, но святой с радостью терпел все муки и наконец, через усечение главы, принял мученический венец.

Часть мощей святого Трифона находилась в Москве, в храме его имени. С этим храмом связано следующее событие: однажды у царя Иоанна Васильевича Грозного, по какой-то оплошности его сокольника, боярина Трифона Патрикеева, улетел любимый сокол. Царь приказал своему сокольнику во чтобы то ни стало разыскать сокола в три дня, иначе ему будет грозить смертная казнь Сокольничий изъездил весь лес, но не нашел сокола. Измученный, усталый, он на третий день остановился около Марьиной рощи, и от сильного изнеможения заснул крепким сном под деревом. Перед этим Патрикеев усердно молился о помощи своему небесному покровителю, св. мученику Трифону. И вот видит сокольничий дивный сон: предстал перед ним благолепный юноша на белом коне и держит на руке царского сокола. «Возьми, – говорит, – пропавшую твою птицу, поезжай с Богом к царю и не печалься». Проснулся сокольничий и видит – на руке у него действительно сидит царский сокол. Тогда Патрикеев отвез сокола Грозному и рассказал царю свое видение. Царь сменил прежний гнев на милость, и боярин Трифон Патрикеев, в благодарность Богу и своему святому за спасение жизни, построил каменную церковь в честь св. мученика Трифона на том самом месте, где ему было явление мученика. С тех пор св. Трифон часто изображается на иконах в виде юноши на белом коне, держащем на руке сокола. Кроме того, Церковью установлен особый молебный чин, с «заклинанием святого мученика Трифона», который служится на нивах и виноградниках для избавления их от вредных гадов и насекомых. Этот чин составлен на основании следующего события из жизни святого: когда он был еще отроком, в его родной деревне появились вредные гады и насекомые, которые поедали хлебные злаки и всякую зелень, т.ч. жители деревни стали голодать. Святой Трифон помолился Господу, прося Его послать ангела для поражения вредных насекомых, а кроме того сам святой связал их клятвой, чтобы они удалились в недоступные места и перестали причинять вред людям.

ПРАВОСЛАВИЕ И ЕГО БУДУЩНОСТЬ

Что есть Православие и имеет ли оно вообще будущность?

В 1976 г. покойный иеромонах Серафим (Роуз) писал следующее: сегодня православные христиане живут в одном из самых критических моментов истории Церкви Христовой. Враг человеческого спасения – дьявол – нападает со всех сторон и всеми мерами старается не только отвлечь верующих от пути спасения указанного Церковью, но даже покорить саму Церковь Христову, несмотря на обещание Спасителя о ее неодолимости, и превратить само Тело Христово в организацию готовящуюся к пришествию его собственного избранника – Антихриста – великого мирового правителя последних дней. Мы знаем, конечно, что все эти попытки сатаны провалятся, но самый главный вопрос нашего времени, который предстанет пред всеми православными христианами, будет весьма значимым: Церковь-то останется, но многие ли из нас останутся в ней, противостав могущественным попыткам дьявола отторгнуть нас от нее? Слова «Православие» или «православные христиане» приобрели разное значение для разных людей в разных юрисдикциях. Сегодня существует много разных видов «Православия». Некоторые из них легко узнать, а некоторые кажутся очень странными, даже ненормальными. Для одних Православие является лишь «местом куда мы идем по воскресным утрам», как и прочие христиане. Для других Православие является этническим клубом, где они могут слышать родную речь и пение, которое запомнилось с юности – что, в общем-то, и не так еще плохо. А для иных Православие является карьерой, возможностью заработать деньги, встретить друзей. Но для некоторых, очень немногих, Православие является истинным Ковчегом Спасения, сотворенным Всемогущим Богом для того, чтобы в сохранности препроводить нас из этой жизни в будущую. Итак, прежде чем обсуждать будущность Православия, мы сперва должны понять, что именно значит термин «православный». Православие есть вера «не от мира сего»

Большинство православных людей, включая новообращенных, имеют представление о нашей вере как о чем-то восточном – греческом или русском, или даже византийском. Но если спросить их, мало кто ответил бы, что Православие связано со святостью, с духовностью, а тем паче с особым понятием веры «не от мира сего».

Во время поездки в Россию в 1998 году, я имел честь поклониться святым мощам святителя Иннокентия Аляскинского. Хотя он скончался в преклонном возрасте в звании Митрополита Московского, много лет своей жизни он провел в сане женатого священника, о. Иоанна Вениаминова, на Аляске, а затем в сане епископа. В своих записях, которые он вел в течение нескольких лет своего миссионерского труда, он рассказывает удивительную историю о своем неожиданном и внезапном посещении одного из островов в апреле 1828 г. Когда он сходил на берег, он увидел стоящих там туземцев, празднично разодетых и в радостном настроении. Они сказали ему, что они его ожидали. И хотя некоторые из них были крещены в Православие много лет до того, они никакого обучения вере не получили. В отношении Православия они были совершенно безграмотны. Однако, один старик из их деревни сказал им, что в тот самый день к ним прибудет священник, который научит их молиться. Старец также тщательно описал им этого священника – и действительно это было описание самого о. Иоанна Вениаминова. Когда о. Иоанн встретился со старцем, он был потрясен его знанием Священного Писания и православного учения – особенно ввиду того, что старец не умел ни читать, ни писать, и, как и прочие туземцы, никогда не был обучен вере. «Не было никакого ‘обычного’ способа ему знать все эти вещи... Старец весьма просто сказал, что два товарища научили его всему этому. ‘И кто же эти два твоих товарища?’ – спросил я старца. ‘Белые люди’, – ответил он. ‘Они живут тут неподалеку, в горах. И они каждый день меня навещают.' Затем старец описал их в точности так, как святой Архангел Гавриил изображается на иконах: в белом одеянии с розоватой полосой через плечи». По мере того, как старец рассказывал, св. Иннокентий узнал, что старца регулярно – фактически ежедневно – в течение 30-ти лет посещали два ангела Божии, которые научили его глубине и тайнам православного богословия. Когда о. Иоанн спросил, может ли он сам встретить этих божественных духов, ему было сказано, что может. Но затем что-то необъяснимое произошло с о. Иоанном, как он потом рассказывал своему архиерею: «Я наполнился чувством ужаса и смирения и подумал сам в себе: ‘А что если я действительно увидел бы этих ангелов? Я – человек грешный и недостоин с ними беседовать. Если бы я решил встретиться с ними, это было бы гордыней и самонадеянностью с моей стороны. Если бы я встретил настоящих ангелов, я мог бы возвышать себя за то, что во мне так велика вера, или мог бы слишком много думать о себе... Нет, я недостоин, лучше не идти». В этом рассказе нам дается увидеть сверхъестественное, то, что «не от мира сего»: тот факт, что существует иной мир помимо этого, и иная жизнь, отличная от той жизни, которую мы здесь проводим; и иногда, по воле Божией, этот мир приоткрывается нам здесь в этой жизни, в этом мире. Это значит, что для того, чтобы мы содержали истинное Православие, и чтобы у православных христиан была какая-нибудь будущность, мы сами должны прежде всего иметь какое-то ощущение, какое-то восприятие этого иного мира и его близости к нам. Знание об «ином мире» не означает погружение в какой-либо сверхъестественный или «оккультный» опыт. Оно лишь означает, что нужно помнить о кратковременности этой жизни, о том, что она является лишь неким паломничеством, и что мы не должны цепляться за нее, т.к. в конечном итоге всё это всё равно будет отнято от нас при смерти, и тогда мы останемся лишь с теми добродетелями, которые, по Божией милости, мы смогли стяжать. Это является сугубо важным благовестием, которое мы – православные христиане – должны принести миру: что действительно есть иной – потусторонний – мир, что это не миф или сказка, а нечто совершенно реальное, и что наша теперешняя жизнь на земле является подготовкой к будущей жизни, что существует отчетность, ответственность и суд, что после смерти нас ждет награда или наказание, и что ангелы и святые помнят о нас (равно как, к сожалению, и падшие духи – демоны) и желают помочь нам соединиться с ними в Царстве Небесном. Как бы оно не казалось иначе, но мир действительно хочет об этом знать, хочет знать правду об этом, и ждет слышать от нас эту правду самым убедительным образом.

Православие является верой аскетической

Некоторые учителя и богословы 20-го века, как например святитель Иоанн Шанхайский, митрополит Антоний Храповицкий, о. Серафим Роуз и другие, объяснили нам много раз и в разных видах, что Православие является преимущественно «аскетической» верой. Что это значит? Будущность Православия – если у него вообще будет таковая – зависит от нашего понимания сути Православия, которая является аскетизмом. Наше слово «аскет» происходит от того же корня, что и слово «атлет», и это не совпадение, т.е. и аскет и атлет имеют несколько общих свойств. Атлет много работает и сильно тренируется для того, чтобы развить мускулы своего тела и быть способным участвовать в разных спортивных состязаниях и иных особых мероприятиях. Он очень сильно трудится. Он каждый день ходит в гимнастический зал и тренируется по много часов. Он следует особой диете и старается смотреть за собой как можно лучше. Аскет тоже является атлетом, только атлетом духа, а не тела. Аскет также упражняется, но он упражняет не свои бицепсы или иные физические мускулы, а разные аспекты и способности своей души. Он «тренируется» духовно, посредством молитвы, посредством предстояния на всенощных и правильной подготовки себя к принятию Святых Даров. Он тоже должен состязаться, но не метаньем копья на спортивной арене или еще на каком-то мероприятиии; нет, аскет состязается на широкой арене этого мира, и его противник, его оппонент – диавол – является весьма реальным, как нас учит Священное Писание. Атлет участвует в бегах, а мы тоже, по словам святого Апостола Павла, проходим поприще для приобретения венца безсмертной жизни со Христом на небесах. Однако, для того, чтобы пройти это духовное поприще, мы должны быть атлетами духа. Именно этот аскетический аспект Православия выделяет его из числа всех других христианских религий на земле. Но из всего того, что я до сих пор сказал, аскетизм все еще остается абстрактным понятием для нас. Что же он значит для нас в реальности? С этой целью он написал небольшую книжку, которая стала своего рода классикой и широко читается и изучается сегодня такими людьми как мы, далеко отстоящими от американских туземцев северозапада. Книжка эта называется «Указание пути в Царство Небесное». В этой важной книжке святитель Иннокентий говорит об аскетизме в том же плане, в котором говорил Сам Господь: он сравнивает его с несением креста. Господь сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 24-25), и «кто не несет креста своего, и идет за Мною, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 27). Я снова возвращаюсь к святителю Иннокентию Аляскинскому. В то время как он работал с алеутскими и клингитскими племенами индейцев на полуострове Аляски, он очень беспокоился о том, чтобы правильно передать им суть Православия. Св. Иннокентий объясняет, что в жизни есть два вида креста. Первый вид креста состоит из всяких ежедневных раздражений, искушений и трудностей, которые одолевают каждого из нас лишь потому, что мы являемся людьми. Нездоровье, финансовые потери, распри с другими, всевозможные напасти – всё это кресты, но св. Иннокентий называет их «непроизвольными крестами». То-есть, они приходят к нам по Божией воле, хотим мы их или нет. Если мы несем эти кресты покорно, безропотно, тогда они становятся нашими аскетическими трудами во спасение; если же мы жалуемся и ропщем, тогда они становятся нам во осуждение. Нам очень важно это понять. Второй вид креста, по словам св. Иннокентия, является т.н. «произвольный крест», т.е. те особые аскетические подвиги или труды, которые мы берем на себя добровольно, как например строгое соблюдение постных дней и времен церковного года, выстаивание долгих часов за всенощным бдением, и другие виды аскетизма или крестов которые мы, с благословения нашего духовного отца, можем подъять на себя. Вот некоторые аскетические аспекты нашей святой веры, которые являются признаками истинного и подлинного Православия, Православия исконного, Православия святых.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ©

2009 Церковь Преображения Господня. |